В рамках преподаваемого в воскресной школе курса «Церковное искусство» наши учащиеся еще раз посетили Спасо-Андроников монастырь.

В ходе экскурсии мы узнали об истории монастыря, познакомились с его архитектурным ансамблем, посетили Спасский собор и узнали об особо почитаемых Святых обители.

История основания Спасо-Андроникова монастыря переносит нас в 1350 год, во времена святителя Алексея, митрополита Московского. После поставления его в московские митрополиты, корабль, на котором он возвращается из Константинополя, попадает в сильнейшую бурю. Молясь о спасении, свт. Алексий дает обещание построить в честь образа Спаса Нерукотворного, который он везет с собой, монастырь. Первым настоятелем новой обители становится ученик Сергия Радонежского — инок Андроник, в честь которого монастырь и поныне именуется Андрониковым.

С 1947 года на территории монастыря располагается Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Официальное открытие музея состоялось 21 сентября 1960 года и было приурочено к 600-летию со дня рождения иконописца Андрея Рублёва. Что же связывает самого известного иконописца с монастырем?

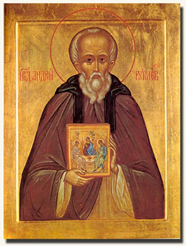

Согласно одной из точек зрения, подтверждаемой комплексом древних источников, иконописец был пострижен в монахи именно в Спасо-Андрониковом монастыре. Известно также, что к концу жизни Андрей Рублев стал старцем обители, скончался и был погребен. Точное место захоронения преподобного неизвестно, хотя в 1993 году было найдено погребение, которое определили, как возможное место упокоения святого. Летом 2010 года над ним было установлено надгробие.

Со Спасо-Андрониковым монастырем связано и воспоминание о торжественной встрече москвичами героев Куликовской битвы в 1380 году. Архангельская летопись свидетельствует, что победители принесли останки около 500 погибших для их погребения рядом с московскими храмами и монастырями. Несколько сот павших героев захоронили восточнее алтарной абсиды Спасского собора.

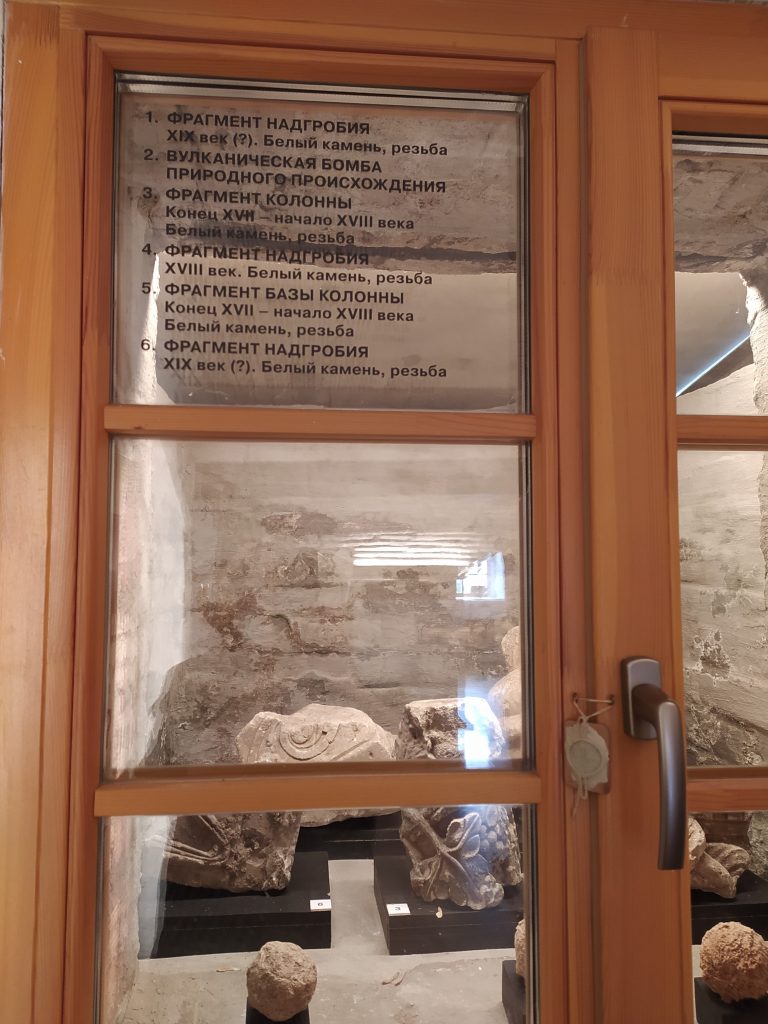

Далее наша экскурсия продолжилась по Центральному музею древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Так как это было уже второе посещение музея, то на этот раз мы ознакомились с искусством иконописи XVII – XVIII веков. Интересно, что до XVII – XVIII веков авторы не подписывали иконы, и до нас дошли лишь немногие имена древнерусских иконописцев.

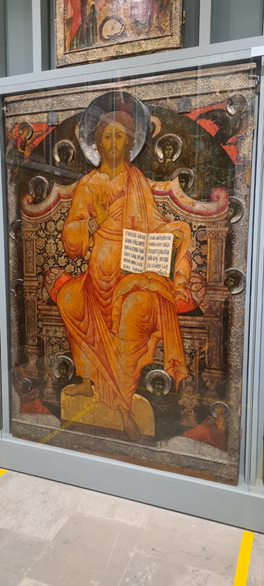

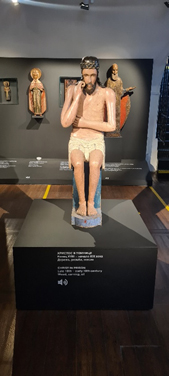

Отдельное место в экспозиции музея занимает один из самых масштабных иконостасов середины XVII века из Спасо-Ефимиева монастыря в Суздале. Находясь в небольшом зале рядом с огромными ростовыми иконами Спасителя, Божией Матери, Пророков и Святых, трудно было не испытать благоговейный трепет. Обычно иконы многоярусных иконостасов находятся на большой высоте. Порой нам трудно разглядеть, чей лик изображен на иконе. Здесь же они стоят рядом с тобой, производя неизгладимое впечатление.

На занятиях по церковному искусству мы изучали, как устроен иконостас. В музее его возможно увидеть не на экране, а вживую и очень близко. Кроме этого, в зале представлено подробное описание иконостаса с указанием рядов и образов, расположенных на них.

Иконостас состоит из рядов, или ярусов, с иконами. «Чины», как их еще называют, выстроены неслучайно, а в строго определенном порядке.

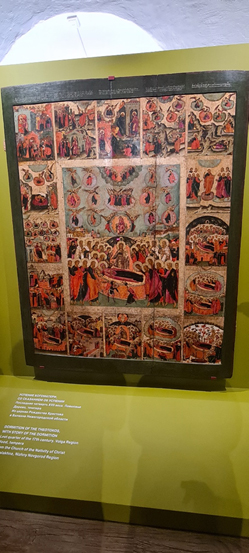

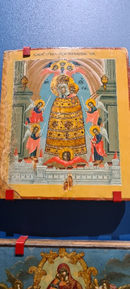

Путешествуя далее по залам второго этажа под водительством прекрасного экскурсовода, мы познакомились с большеформатными образами с клеймами, иллюстрирующими евангельские сюжеты, сказания о Пресвятой Богородице и ее земной жизни.

На уроках мы подробно изучаем иконы, разбираем символический иконописный язык, используя для этого установленное в классе видеооборудование. Но изображения на слайдах невозможно сравнить с прекрасными первообразами из коллекции Музея древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева.

Хочется отдельно поблагодарить за организацию экскурсий нашего преподавателя по предмету «Церковное искусство» Платонову Маргариту Владимировну.

Мы замечательно и с большой пользой провели время. И в этот же день на небе появилась вот такая радуга!